生活報1月29日訊 她,14歲奔赴炮火紛飛的戰場;她,從空中跳傘到投身科研,刷新了一項項世界空降兵史上的新紀錄;她,生活簡陋,卻將1000萬元畢生的積蓄捐給家鄉……本報曾刊發過『新中國第一位女傘兵86歲大校馬旭畢生積蓄1千萬獻給家鄉做公益』的報道。已是耄耋之年的我國首位女空降兵馬旭將她畢生省吃儉用的積蓄1000萬元捐給家鄉黑龍江省哈爾濱市木蘭縣,用於教育和公益事業。為表彰先進、弘揚正氣,1月28日,哈市舉行授獎儀式,授予馬旭『冰城楷模』榮譽稱號。

28日,86歲大校馬旭回到哈爾濱,在『冰城楷模』榮譽稱號授獎儀式接受采訪時說:『即使透支自己,也要讓人生發光。我要把我的全部獻給家鄉木蘭縣,希望用這些錢培養出更多的人纔,讓祖國更強大。』

14歲參軍上戰場 救治受傷戰士

馬旭滿頭發白,精神矍鑠,眼睛炯炯有神。雖然已經86歲高齡了,但是馬旭聽說主辦方給她准備了一套軍裝時,非常興奮,小蹦起來。

『我是1933年3月出生在黑龍江省木蘭縣建國鄉建國村李國寶屯。看到國家被列強欺負,從小就立志不做亡國奴,當兵報效祖國。1947年我剛剛14歲就加入了人民解放軍。』馬旭說,1948年,著名的遼沈戰役打響,當時她背著紅十字藥箱奔赴戰場給受傷戰士治病。在一次激烈的戰斗中,她放下藥箱端起槍,痛擊迎面進攻的敵人,曾光榮負傷並立功,被授予『解放勛章』。

1950年,美帝國主義發動侵朝戰爭,年輕的馬旭成為了一名上甘嶺立下赫赫戰功的志願軍戰士。她不僅英勇地在戰場搶救傷員,而且還把清脆甜美的歌聲帶給了志願軍官兵,大家都親切地稱她為『戰地小百靈』。

在援朝戰役中她還先後被授予抗美援朝紀念章、保衛和平紀念章和朝鮮政府三等功勛章,在炮火紛飛的戰場,她還結識了她的另一伴顏學庸。回國後,她作為優秀衛生員,被保送到第一軍醫大學深造。1956年,她以全優的成績分配到原武漢軍區總醫院,二十剛出頭的她,就獲得了『一把刀』的美譽。

20多年跳傘140多次 創造3項中國之最

『1961年,中央軍委命令由參加過上甘嶺戰役出過黃繼光的英雄部隊某軍為主體,組建中國人民解放軍空降兵。』馬旭說,作為一個新的兵種,自己覺得很新鮮,有神秘感,想參加,但是請求並沒被通過。『我是一米五的個頭,不足70斤的體重,有的同志當時嘲笑我說,馬旭跳離機艙就會被風吹跑了。』

馬旭並沒有退縮,晚上等傘兵們訓練完了,她就悄悄跑到訓練場,借著月光練習,還自制一個簡易跳,每天晚上練習幾百次。她一邊刻苦訓練,一邊繼續去軟磨硬泡說服首長。一次次被拒絕,她仍不灰心,乾脆咬破手指寫了封血書:『身在空降師,如果不跳傘,怎麼能叫傘兵?我懇求組織批准,並保證成為合格的傘兵!』部隊領導被她磨得實在沒有辦法,說:『如果你跳得比部隊戰士好,就讓你上,比部隊戰士差,就別再提!』她立馬跳上平臺,連跳三下,動作標准利索,戰友們都為她喝彩。

幾年之後,馬旭被批准為『試風跳』小組成員。從1962年秋馬旭第一次登機跳傘開始,這一跳馬旭就從青年、中年一直跳到老年。直到1984年3月,年屆知天命之年的馬旭還跳傘兩次。20多年間,馬旭跳傘140多次。

在新中國空降兵裡,她創造了三項中國之最——第一個跳傘女兵、跳傘次數最多女兵、實施空降年齡最大女兵。

馬旭和老伴兒

發明『充氣護踝』填補我國空白

為何跳傘?馬旭告訴記者,作為空降兵,跳傘是完成戰斗任務的主要途徑,她要通過跳傘完成戰場救護,她想通過跳傘搞出科研成果,減少部隊非戰斗減員。在跳傘部隊時,馬旭發現,因落地不穩而腳踝受傷,腰、腳挫傷的事在傘兵中時有發生。如何避免傘兵著陸時損傷,幾十年來一直困擾著國際軍事保健醫學界,但沒有找到一個理想的辦法。

為攻破這一難關,馬旭和同樣是軍醫的愛人顏學庸查閱了大量資料,深入連隊調查研究,親自登機跳傘,尋求解決辦法,研究設計各種的護踝器材。不知推翻了多少方案、繪了多少張圖紙,有時都到了癡迷的程度。

1983年4月,兩人研制出了『充氣護踝』,它填補了我國空降兵這方面的空白。他們研制的充氣護踝結實、輕便、柔軟,可使跳傘著陸時的衝擊力減半,扭傷情況接近零,1989年獲得國家專利。經過多次高原跳傘訓練和水上跳傘訓練又研制出『單兵高原供氧背心』,獲得國家發明專利證書。生活省到不能再省畢生積蓄獻家鄉

在現場,有人問起馬老:『能捐千萬,家裡生活條件是不是特別好?』然而去過馬老家的人都非常震驚:小小的院落、斑駁的石階寫滿簡陋。室內用家徒四壁來形容一點也不為過。除了滿屋子的書外,幾乎沒有什麼家什,兩個沙發露出了破麻袋和破棉絮,睡的是上世紀六七十年代的硬板床,穿的是部隊發的軍裝,吃的都是粥和饅頭這樣簡單的飯菜。

好多人都不理解,自己沒有孩子,又正師級離休,到了晚年像其他離休老乾部那樣享受養花、垂釣等樂趣不好嗎?但馬旭夫婦將這種最簡單的享樂都『自我剝奪』了,他們一年到頭緊張忙碌,忙實驗,忙科研。她與丈夫在生活上更是『小氣』,節儉到不能再節儉,把全部精力與心血都用於鍾愛的事業上。

『這輩子,我倆都非常節儉,節省一滴水、一粒米,節省下來讓家鄉培養出來更多的人纔。』馬旭說,『我把我畢生的積蓄都回饋給當年送我參軍的故鄉。不為別的,就是希望更多的人能獲得知識的力量。』

除了節儉生活,幾十年間,馬旭和愛人在軍內外報刊發表了100多篇學術論文和體會,並撰寫了《空降兵生理病理學》《空降兵體能心理訓練依據》,填補了當時相關領域的空白。這些發明創造獲得的報酬,還有稿費,馬旭老人也全部存了下來,成為了一千萬元中的一部分。

據介紹,馬旭夫婦作為師級離休乾部,離休後放棄了部隊安排的住房,搬到了武漢市遠郊區黃陂,繼續過著簡朴的生活。『只有孩子接受好的教育家鄉發展纔更有希望』

馬旭少小離家,戎馬一生,熱愛家鄉之情始終如一,到了晚年更是思鄉心切。

86歲的馬旭說:『我生在木蘭,雖然回家鄉的次數少,但對木蘭的一草一木都非常有感情』。2018年9月,馬旭將她畢生積蓄1千萬元捐給家鄉木蘭,用於教育、公益事業。教育是她對家鄉希望的寄托,她說,只有孩子能接受好的教育,家鄉的發展纔會更充滿希望。

馬旭曾經說過:『和我那些犧牲在戰場上的戰友相比,我能活著就是無比的幸福。人的一生是有限的,而為祖國作貢獻是無限的,只要生命不息,就得奮斗不止。』

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04

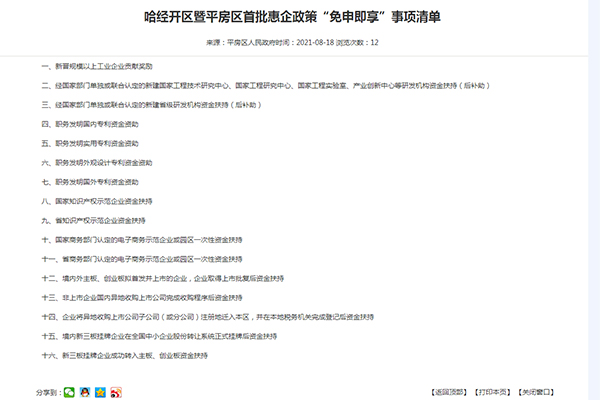

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04 全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19

全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19 牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10

牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10 32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

- 齊齊哈爾市碾子山區: 『小』城市打造志願

- 張慶偉:持續提昇管理保護質量和水平 努力

- 哈爾濱市建立經營業戶誠信管理機制 3次違

- @高考生!多所駐慶高校招生計劃和方案已提

- 高考期間大慶天氣『和風陣雨』 最高氣溫29

- 大慶孤兒保障再昇級 最新政策走在全國前列

- 哈爾濱機場第二通道 迎賓路高架橋施工忙

- 首批"提速辦"事項清單公布 失業登記3個工作

- 昨日新增4例本土確診,上海3例江蘇1例

- 『一帶一路』合作助力戰疫情、穩經濟

- 8月23日5時35分『處暑』:歲歲秋相似,新涼直萬金

- 公安機關積極維護新業態新領域安全穩定

- 美國『基礎病』:『美式軍事乾預』的喪鍾已敲響

- 補壹刀:BBC,又推出一個新『演員』!

- 中新網評:美國的散毒四部曲,不愧是『實力坑隊友』

- 尼日利亞學者:出於政治動機的新冠溯源阻礙全球抗疫